ビブラートをマスターしてバイオリン演奏の幅を広げよう!

バイオリンを習いはじめてから

長い曲が弾けるようになってきた・・・

ポジション移動もできるようになってきた・・・

となると、いよいよビブラート習得も視野に入ってくる頃だと思います。

音色の種類を増やしたい!

表現力を伸ばしたい!

このような悩みもビブラートをかけることで助けてくれます。

今回の記事ではビブラート習得のタイミングから

ビブラートのかけ方で表現の幅を広げるコツを解説します✨

ビブラートの習得のタイミングは人それぞれ違いますし、先生によっても色々な考え方があります。

タイミングのお話は私の経験から目安にしている判断材料です。

あくまでも参考として留めておいてください😌

さて、ビブラートを上手にかけられるかの最大のポイントは

【左手で楽器を保持しないこと!】

初心者の方の多くは左手で強く楽器を握りすぎる傾向にあります。

ですがビブラートをかける時に強く握っていると左腕が動かずかけることができません。

なので習得の第一歩として左手の柔軟さを身につける必要があるのです。

そこで目安となるのが

【ポジション移動】となります。

ポジション移動は左手で強く握っているとスムーズにできません。

まずはポジション移動で握りすぎから脱却して

ビブラート習得へと進んでいきましょう!

私は生徒さんに対してビブラート習得のタイミングとしてポジション移動を目安に進めています☺️

ビブラートが曲中でかけることに慣れてきたら

かけ方を工夫してバイオリン演奏の幅を広げていきましょう!

ここからは3つのコツについて解説します🙌

このポイントをおさえるとかなり表現力が向上しますよ!

演奏家はビブラートをかけるタイミング、振り幅(揺らし方)

回数について熟考しているんです🙆♀️

曲のテンポ

ビブラートをかけると響きが豊かになりますから必然的に音量が大きくなる傾向にあります。

なのでスローテンポの曲で振り幅を細かくかけてしまうと元気がよい音色になってしまいます。

スローテンポにはゆったり大きい振り幅のビブラート。

アップテンポには細かくかけてみる。

このように曲のテンポに合わせてかけてみましょう!

強弱

曲のテンポによってかけ方を変えられたら今度は強弱によって変化をつけてみましょう!

fのとき、弓だけで頑張ってしまうと響きのない固く強い音色になってしまいます。そこでビブラートを回数を多めにかけると響きが広がり

豊かな音色のfになります。

pのところでは、かけすぎてしまうと音が大きくなってしまうのであまりかけないようにしましょう。

ここは音量優先で!

時にはかけないという選択をしてもよいです!

長調or短調

曲のテンポ、強弱によってかけ方の工夫ができてきたら

最後は曲の調性によって変化をつけてみましょう!

音楽はそれぞれの曲が決められた音階にしたがって作られています。

明るく元気なイメージの【長調】

暗く悲しいイメージの【短調】

に分けられます。

演奏する曲が【長調】なのか【短調】なのかを知ることは演奏する上でとても大切です。

それぞれの雰囲気にあったイメージで演奏するだけでも表現の幅は広がりますが、さらに

【長調】の時はビブラートをしっかりかける

【短調】の時は控えめにビブラートをかける

これを意識するとより豊かな表現になります!

1曲の中でも【転調】といって曲中に調性が変わることがあります。

【長調→短調】【短調→長調】に転調した時に

ビブラートの量も変化させると歌心溢れた演奏になるでしょう!

「調性なんて難しいことはわからない💦」

難しいことはわからなくても大丈夫!

メロディーが【明るい、元気】【暗い、悲しい】

どちらのイメージに当てはまるかを感じ取るだけで

演奏にも深みが出ますし、ビブラートのかけ方の

コツも掴めると思います🙆♀️

今回はビブラート習得のタイミングからビブラートによって表現の幅を広げるコツについて解説しました!

曲のテンポ、強弱、長調or短調によってかけ方に変化をつけると表現の幅はグッと広がります✨

少し難易度の高いお話でしたがビブラートをすでに習得した方は

もちろん、まだだよという方にも参考になるポイントはあると思うので

ぜひコツを押さえてバイオリン演奏を楽しんでくださいね!

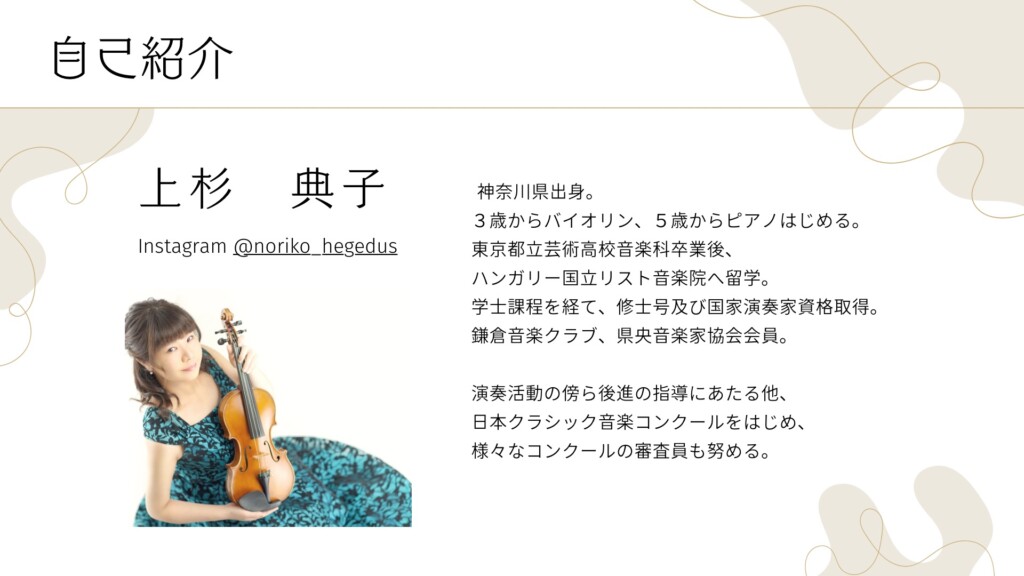

ですが、自分で実践するのは難しいですよね…。ホームページにある通り、出張レッスン・オンラインレッスンを行っているので興味ある方は以下より詳細をご覧ください!